此文章首次刊登在《环球博彩》2011年11月/12月刊中。

花花公子是蜚声全球的大品牌之一。我们看到黄金双拱门时,会想到麦当劳;看到写着白色草书的红色易拉罐,会知道是在喝可乐;看到佩戴蝶形领结的小兔子,一眼就能认出那是花花公子的象征。花花公子有一系列含义,对不同的人来说意义不同,对不同时代的人、不同性别的人所代表的内涵也各不相同。花花公子品牌的独特之处在于它难以置信的成功和经久不衰的魅力。该品牌的创始人休·海夫纳(Hugh Hefner)几乎享有和品牌一样高的知名度。他不仅在数十年前创建了花花公子,至今依然坚定演绎着他的自由主义。

作为品牌创始人、营销者,以及经久不衰的代表人物,休·海夫纳一手打造了今日的花花公子。今天被大家亲切地称为“Hef”的他总是走在时代的前沿。数十年里,他在杂志中、在他的夜总会里、在法庭上抗争着,但在遇到逆境时依然坚韧不屈。

《环球博彩》是花花公子品牌及其深刻内涵的追随者。作为出版商,我们也仰慕海夫纳先生为那些相信言论自由和新闻业出版自由的人们所作出的牺牲。

我们还是位于澳门金沙的澳门花花公子俱乐部的大力支持者,十分享受它为澳门夜生活增添的光彩。我们通过与澳门及伦敦花花公子俱乐部的联系,幸运得到了进入标志性的花花公子豪宅,并采访这位传奇人物的机会。

著名的花花公子豪宅

经过数月的准备,我于9月份一个阳光明媚的下午来到了位于加州的洛杉矶。从位于比佛利山庄的精品酒店Crescent hotel到超级奢华的西洛杉矶荷尔贝山只需一小段车程。来到这座著名的6英亩别墅(10236Charing Cross路),通过安全门之后,我终于按下了门铃。如同做梦般,我走进了著名的花花公子豪宅,坐下来采访这位杂志出版业的不朽传奇。

卓弈:海夫纳先生,十分感谢允许《环球博彩》来到您的家中。我们的读者通过澳门花花公子俱乐部对您十分熟知。我们去那里派对;认识那里的兔女郎们;《环球博彩》摆放在那里,当然我们的基地设在澳门。我相信我们的读者会很想听听您今天想说的话,因此感谢接受这次采访,我们深感荣幸。

休·海夫纳:我很乐意。

卓:我们从头说起吧。您的童年和家庭是怎样的?

海夫纳:典型的中西部卫理公会美国人,保守,清教徒。我是正宗清教徒,是乘坐“五月花”号船而来、马萨诸塞海湾殖民地第一任总督威廉·布雷德福(Willia m Bradford)的第11代后人,因此我的清教徒根基扎得很深。

卓:您最早是怎样进入新闻业的,甚至在《花花公子》之前?我了解到,二战期间您为一份军事报纸写作。那是如何发生的?《花花公子》之前,您曾参与过其它的新闻业活动吗?

海夫纳:我一直对写作、出版和卡通很感兴趣。9岁时制作过一份便士报,是一个社区小报;7年级时,创办了一份校报,叫ThePepper;二战服兵役时,为我所驻扎的不同营地的报纸画过卡通。因此你可以看出我对新闻业的热爱以及创办杂志的梦想由来已久,当然唯一的问题是我没本钱,但我是个爱做梦的人,我做看似不可能的梦,并将它们变成现实。

卓:我了解到,您在伊利诺伊大学学习了创意写作。我很难想象当时您就对未来发展有任何的概念。

海夫纳:没有(微笑)。

卓:您曾想过将来会进入杂志业,并缔造出《花花公子》今日所成就的帝国吗?那个时候是怎样的状况?大学期间您每天都想些什么?

海夫纳:大学时,我曾为一本幽默杂志Shaft以及校园报纸Daily Illini工作。我为他们画卡通,并为Shaft写文章。1948年《金赛性学报告》第一次出版时,我在上大学,当时还写了一篇社论,称《金赛性学报告》是年度最有意义的一本书。因此创办《花花公子》前,我的很多兴趣就已存在。梦想在那里,似乎遥不可及,但我天生爱做梦,并且当时正处于一个并不怎么成功和幸福的婚姻。1952年12月,我到位于芝加哥西边的斯坦梅茨高中参加聚会,重新燃起了我青少年时期的梦想,一个因为结婚而收藏了起来的梦想。1953年的日日夜夜里,我开始计划创办自己的杂志。唯一的问题是我当时一贫如洗,但我从几个朋友和亲戚那里多少凑了点钱,并典当了自己的家具,换来600美元。这样东拼西凑了8,000美元投资,用这些钱,我制作了第一期杂志,并马上获得成功。故事就是这样。

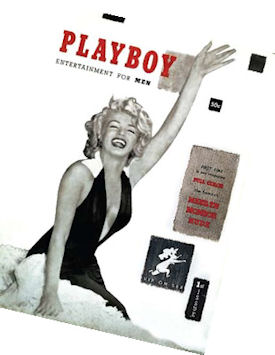

1953年12月首期《花花公子》,封面为第一位玩伴女郎玛丽莲·梦露。

卓:同样作为杂志出版商,尽管只是入行的第二年,我们从事的是相同的行业,因此对于《花花公子》的发展历程很感兴趣。众所周知,第一期杂志并没有标注出版日期,因为连您自己都不确定是否会有下一期;首期封面人物是玛丽莲·梦露…所有这些都有完好记录。我们想知道的是,对于《花花公子》创办早期,比如53、54、55年左右,您至今依然记忆犹新的是什么?在经营那本羽翼未丰的杂志过程中,您印象最深的是什么?

海夫纳:第一期杂志非常成功,在读者群里引起强烈反响。那一刻起我感觉非常成功,尽管我没钱。当然,未来即将发生的当时完全未曾料到。53年底我开始创办《花花公子》,50年代末,到59年时,杂志每月售出一百万册以上,超过了当时一本知名杂志《绅士》(Esquire)。因此在最初几个月和几年里,我感觉自己非常成功,却全然不知,与未来即将发生的事情相比那根本不算什么。

卓:这引出了我下一个问题。过去几十年里,很多品牌来来去去,而花花公子却无处不在,无论你走在世界任一角落,都能立即被认出。我们来自中国,走在中国内地的一个小城镇,花花公子标志也为众人熟知。您自己认为这个品牌获得如此巨大成功和认可的原因何在?

海夫纳:我认为有些创意和品牌是标志性的。它们身上有种比任何逻辑都更强大的神奇魔力,抓住了公众的想象力,成为了一种世界现象,而花花公子就是一个经典例子,从无到有,改变了社会的形态,令人惊叹。

电影《休·海夫纳:花花公子、激进主义者与反叛分子》海报

卓:这再次引出我的下个问题,是有关您个人和激进主义的。在激进主义尚未流行时,您就已投身到激进文化运动中。在五、六十年代,您支持当时一些新鲜事物,比如同性恋权利、更加自由的毒品法律、个人自由;您站在种族歧视的对立面等等。2011年的今天,显然我们已取得很大进步。您认为还需要继续争取更大改变,还是说您一生曾为之奋斗的事物多数已获得成功?

海夫纳:我认为,对自由的争取是一场持久战。对民主、自由,以及我所信仰、并且我认为这个社会需要信仰的事物, 我们要永久提高警惕。我很高兴曾参与那些斗争,我想还有其他人与我站在了同一行列。这才是价值所在。

卓:我们认为,可以毫不夸张地说,过去几十年里您是对美国产生巨大社会影响的人物之一。如果没有花花公子以及您竭力推进的一些主张,美国很可能不会是今天的样子,因此我代表所有崇尚自由主义的人们,感谢您过去几十年里的付出。

海夫纳:我很高兴这样做(微笑)。

卓:我想接下来说说博彩。我们的杂志是本博彩杂志,且您的花花公子俱乐部正在世界范围内重新涌现。旗舰花花公子俱乐部设在拉斯维加斯棕榈树赌场度假村,在澳门也有一家。最近我去了伦敦的花花公子俱乐部,那里曾是朗德屋赌场(RendezvousCasino),我记得很多年前曾经光顾。这些俱乐部开始在世界范围内重新开业,并且都与博彩有关。您自己喜欢博彩吗?如果是,您喜欢什么游戏?

海夫纳:我从来都不是个大的博彩玩家。我喜欢玩点纸牌游戏,尤其是拉米纸牌(ginrummy)。我玩西洋双陆棋,可以说是我的最喜欢的游戏。说起娱乐场博彩,它的两个对立角色-娱乐场经营者和玩客,我都扮演过。我认为经营是更好的一面,那是我们建酒店的资金来源。博彩是一种人生体验,为生活注入很多热情。我认为人生要过得有格调,而博彩是其中的一部分。

卓:那么,随着花花公子俱乐部的再度流行,花花公子品牌是否有计划开始一次新的扩张?会出现更多的俱乐部吗?如果是,我们什么时候能看到?它们会在哪类城市中出现?

海夫纳:我想花花公子品牌很明显在经历一个转型期。我们以一本简单的杂志开始。杂志仍将是公司的核心与灵魂,但它越来越不是公司最重要的部分。我们越来越多地涉足授权业,那意味着一系列广受欢迎的产品,男士的,女士的。昨天我刚得知,我们的香水在欧洲流行度排行榜上位居第三。我知道在中国,花花公子是一个极受青睐的男士服饰品牌。我认为那是我们的未来所在。如您所说,世界上没有比花花公子更风靡、更为人熟知的男士时尚品牌,因此我认为那是公司真正的未来。而博彩作为男士时尚的一个重要部分,与时尚非常自然地结合在了一起。

卓:如果我不问几个私人问题,我们的读者会很不满意。您曾两次步入婚姻殿堂,最近在这里有女朋友Holly、Bridget和Kendra的陪伴,之后是最近更广泛流传的…

海夫纳:落跑新娘?(笑)

照片: Elayne Lodge

卓:是的,和Crystal。我不得不问您这三个问题,我相信世界上所有男人都想知道。您身边美女如云,为什么会考虑结婚?最近这次经历之后会再次考虑结婚吗?目前您生命中的爱人是谁?

海夫纳:为什么考虑结婚是个好问题,因为我身边有众美女陪伴,并且我认为我天性应该单身。我考虑结婚是为了这个年轻女孩,为了我们的关系能持续下去,因为我爱上了她,我在找寻长久。我85岁了,认为自己当时处于一段美好恋情中。我错误判断了形势。结婚的概念真的是为了她。我会否再考虑结婚?希望不会,但是,永远有个“但是”,因为我会一直追寻浪漫恋情。我天性非常浪漫,现在正处于一段甜蜜的恋情中,与两个年轻女孩,加拿大法国人Shera Bechard以及Anna [编者:Anna Sophia Berglund]。以后会如何顺其自然,但我想近期应该不会结婚。

卓:现在我想将话题基本转到美国上。过去十年,美国经历了很多的内省。先是9/11悲剧的发生,接着是布什在任及两场战争:伊拉克和阿富汗。全球金融危机、美元跌落、债务上限危机…似乎滚滚而来。甚至让人们重燃希望的奥巴马似乎也在过去几年里失去了光泽。现在有两种看法:一种是美国世纪已经过去,现在正趋于没落,无法自拔;另一种是这只是状态失常,一种周期性起伏,美国会重返往日辉煌。您花了大量时间观察美国社会。您认为在未来五年、十年、二十年里美国将发生什么?

海夫纳:我认为,我们需要更加严肃地重新审视我们与这个世界的关系。我们不能继续充当国际警察,也不应该这样做。有时候我们反而造成更多消极影响。本质上我们是善意的社会改良家,我们是一个清教徒民族,是理想主义者,多数时候出发点是好的,却并不常常被视为如此,而且有时候造成弊大于利的后果。就我个人而言,美国参与的最后一场道德战争是二战,其余都是政治愚蠢行为。我认为我们需要开始在自己国土上,真正有效地做好该做的事。

卓:我们从世界一端移到另一端,来看看我所来自的地区-中国。21世纪被形容为亚洲世纪,或者更具体地说,中国世纪。我们看到了中国的巨大飞跃,目睹了世界上最神速的发展:每年10%的速度递增。澳门的营业额已超过了拉斯维加斯,比例为4/1,很快将达到5/1。香港和澳门回归中国已逾十年,无疑它们都取得了引人瞩目的成功。您对中国的崛起怎么看?您认为会否对美国造成威胁?您认为未来中国有否可能取代美国成为超级大国?

海夫纳:我认为有可能。我认为它取决于我们真正谈论的是什么,是经济实力还是政治领导力。中国的经济显然在飞速发展,但它却还没有,也没有证据显示,在国际参与上的任何政治抱负,因此我认为很难想象他们会在政治领导力上取代美国。不过我认为,我们都生活在一个很小的地球上,真正需要去理解的一件事是,人类的共同点要比分歧多。我们需要学习以理性的方式共处,强调那些真正和我们相关的事情:民主与自由,以及改善每个人的生活 。

卓:多数人都有感到后悔的事情。借助后见之明,回头看下您无疑精彩且成就卓著的一生,有没有一些如果重来会作出不同选择的事?

海夫纳:这里面有危险。Ray Bradbury是一位经典的科幻作家,为《花花公子》做了大量工作。若干年前,他写了一篇文章A Sound of Thunder,是讲蝴蝶效应。在一个时空穿梭故事中,一只蝴蝶在史前时代被杀害,在接下来的几年、几世纪、几千年里来改变了一切事情。你如果改变生活中的一件事,你不会知道将会造成什么影响。无论私生活还是事业,我的人生都如此幸运,因此我很犹豫要去改变什么。

卓:那么海夫纳接下来的目标呢?您提到今年已经85岁,我不得不说是一个非常年轻、有活力

的85岁!您现在所处的人生阶段是很多人已安享晚年的阶段,然而您却不是,仍然在为出版杂志努力工作,感谢每月都送我一本,不胜感激!未来您有什么样的希望、梦想和野心,在个人和事业方面?

海夫纳:我想差不多和现在一样,享受我现在的生活状态,回忆一下过去的美好时光。

卓:如果有一件事是海夫纳在去逝之后想要人们记住的,您希望是什么?

海夫纳:我希望人们记住我对我所处时代的社会价值和性价值上造成的深远影响。这点我很有自信。

卓:海夫纳先生,非常感谢抽出时间与我们《环球博彩》的读者交谈,并感谢邀请我们到花花公子豪宅来。

海夫纳:很高兴这样做。